|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卡城新闻 加国新闻 即时新闻 娱乐八卦

最新科技 读者文摘 养生保健 美食饮品

居家生活 音乐诗画 艺术中心 风筝专辑 房屋租赁 求职招聘 便民广告 定居指南 城市介绍 房产动态 留学移民 华人故事 教育话题 财经信息 精华旅游 难得一笑 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卡城新闻 加国新闻 即时新闻 娱乐八卦

最新科技 读者文摘 养生保健 美食饮品

居家生活 音乐诗画 艺术中心 风筝专辑 房屋租赁 求职招聘 便民广告 定居指南 城市介绍 房产动态 留学移民 华人故事 教育话题 财经信息 精华旅游 难得一笑 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

卡城新闻 加国新闻 即时新闻 娱乐八卦 最新科技 读者文摘 养生保健 美食饮品 居家生活 音乐诗画 艺术中心 风筝专辑 房屋租赁 求职招聘 便民广告 定居指南 城市介绍 房产动态 留学移民 华人故事 教育话题 财经信息 精华旅游 难得一笑 |

| 音乐诗画 |

卡城华人网信息中心 卡城华人网信息中心  音乐诗画 音乐诗画

瑟有几根弦? 瑟有几根弦?

|

|

【卡城华人网 www.calgarychina.ca】 2025-08-04 09:54 免责声明: 本消息未经核实,不代表网站的立场、观点,如有侵权,请联系删除。 |

|

近年一场教师资格证考试过后,一道关于传统乐器的题目引发热议:瑟的常规弦数是多少根? 面对这个看似简单的问题,许多考生脑海中立刻浮现李商隐“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”的经典诗句,于是不假思索地勾选下了“50根”。然而,当标准答案揭晓为25根时,网友们纷纷直呼“被李商隐背刺了”,却不知这背后承载着中国文人最精妙的诗性表达。 (一)李商隐“骗”了我们上千年? 唐宣宗大中五年(851年)暮春,正在徐州幕府任职的李商隐接到长安急信。当他策马狂奔数日赶回时,妻子王氏已然亡故,唯余生前常抚的锦瑟静置房中。这场生死错位的痛楚,在《房中曲》中凝结成“归来已不见,锦瑟长于人”的锥心之句。 当现实中的二十五弦瑟仍在梁间震颤,晚年的诗人却在《锦瑟》中以“五十弦”的意象,将对青春年华和亡妻的追忆之痛化作悲切的双倍思念。史料和目前出土文物表明,并无“五十弦瑟”这样的乐器。然而,这也并非诗人无端的想象。

《史记》记载,传说伏羲创造了五十弦瑟,有次听到素女演奏的瑟声,悲伤得无法自已,便把一张完整的瑟一劈为二,改为了二十五弦。由此可见,瑟发出的声音多么悲凉,李商隐的诗便有多么遗憾和深情。 值得注意的是,这个看似简单的乐器改制传说,在不同地区文化传播中产生了丰富的变奏。在中原典籍中,“破瑟”的传说象征礼乐节制,而在边疆族群的口传史中却衍生出不同的叙事:在羌族和藏族传说中,素女西行雪域,瑟弦因寒冻崩断,当地人以牦牛筋续弦,使悲音化为苍凉法音;南方百越族群则将伏羲蛇身持瑟的形象铸于铜鼓,中原瑟调与蛮鼓节奏交融,成为部族盟誓的仪式核心。

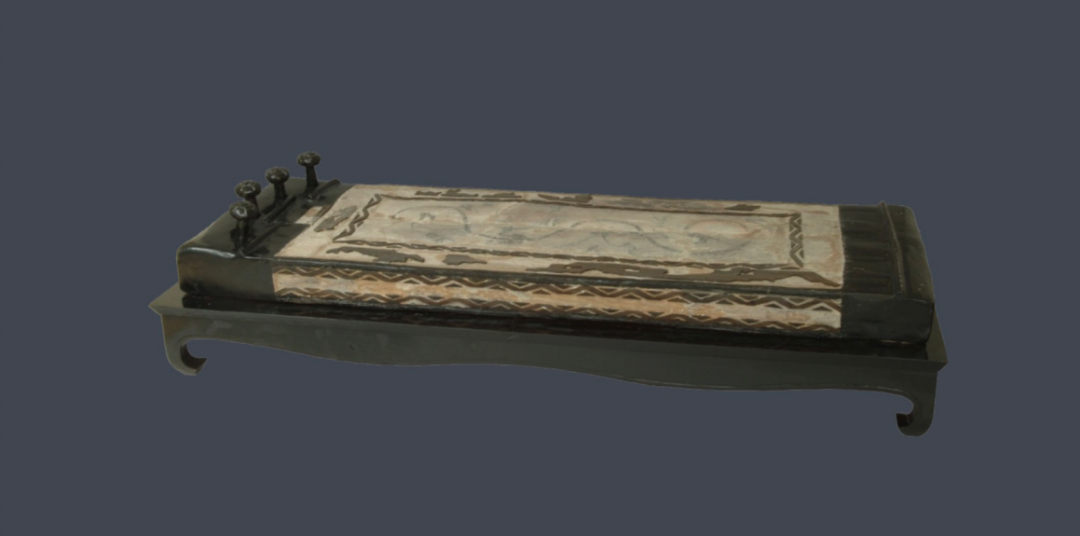

▲西汉奏乐木俑,其中2个吹竽,3个鼓瑟。马王堆一号汉墓出土,湖南博物院藏。(图片来源:湖南博物院官网) 这种文化对话不仅体现于传说重构之中,更渗透至具体的技术层面——中原传统的蚕丝弦在边疆被因地制宜地替换为牛筋、虎筋等材质;为适应游牧生活,可移动瑟柱的设计应运而生;五声音阶与胡乐七声,在瑟谱中碰撞出混融曲调。 一把古瑟,在数千年的流转中承载着人们最深沉的情感表达,也见证着不同民族在历史长河中的融合和情感共鸣。 (二)古瑟更迭中的民族交融密码 作为中华民族最古老的弦乐器,瑟的起源十分久远。记载先秦社会礼法风俗等的《周礼》中就有关于不同品类的瑟的记载:“雅瑟二十三弦,颂瑟二十五弦,饰以宝玉者曰宝瑟,绘文如锦者曰锦瑟。” 我国最早的诗歌总集《诗经》中也有“琴瑟友之”“鼓瑟吹笙”等关于瑟的诗句,特别是“妻子好合,如鼓琴瑟”的描写,更成为后世“琴瑟和鸣”一词的源头。可见,瑟在先秦时期已较为流行。 琴与瑟虽自古并称,却在形制与功用上各具特色。琴(古琴)形制修长,通常为七弦,音色清幽淡远,多用于文人雅士独奏;瑟则体形宽大,多为二十五弦,音域宽广、音色明亮,常作为宫廷雅乐伴奏乐器。1978年湖北随州曾侯乙墓中出土的战国彩漆二十五弦瑟,堪称早期瑟器的典范之作。瑟体以朱漆为底,饰以黑、黄漆彩绘凤鸟纹、云雷纹,尾端有龙蛇形象的浮雕,充分展现楚地瑰丽的想象。

▲战国曾侯乙彩漆二十五弦瑟,湖北省博物馆藏。 值得注意的是,文物专家发现此瑟最粗的几根低音弦,用的就是牛筋弦——不同于中原善用“丝弦”的习惯,暗示着早期南北文化的交流与融合。长沙马王堆汉墓出土的西汉龙纹漆木瑟,更是堪称民族交融的“活化石”。此瑟面两端髹黑漆,首岳外侧可见一排二十五弦孔,瑟面四周镶嵌着硬木镂空的各种动物图案,两侧镶嵌几何纹饰。 尤为珍贵的是,瑟面中央盘绕着一条碎细绿松石镶嵌的飞龙。这种装饰手法在汉代乐器中极其罕见,但与甘肃马家塬战国戎人墓地出土的金银器工艺风格较为相似,显然是受到古羌民族金属装饰风格的影响。

▲西汉龙纹漆木瑟(上图)及其纹饰图(下图),长沙简牍博物馆藏。 唐宋时期,诗人写琵琶“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”,却对瑟的描写寥寥。这一现象折射出当时文化格局的深刻变迁:在开放包容的社会氛围中,融合多元民族特色的乐舞艺术在宫廷乃至民间蓬勃发展。在羯鼓、羌笛等大量胡乐进入中原的背景下,瑟正在逐渐被各类民族文化融合的乐器所替代。 也正因如此,瑟的改良也势在必行。唐代乐师们在增加瑟的音量、改良音色、丰富演奏技法等方面进行了积极探索。为适应与琵琶、嵇琴、箜篌等外来乐器的合奏需求,瑟在保持其低沉音色的同时,对弦制、形制以及音律律法上都做出了相应调整,以实现音高、调式的和谐统一。

▲唐代,筝已成为了弹弦类的乐器之首,敦煌壁画上也难寻瑟的身影。图为莫高窟第112窟北壁西侧(中唐)乐舞图中的琵琶与筝。(图片来源:敦煌研究院) 唐宋以来文献所载和历代宫廷所用的瑟,与古瑟已有较大差异。宋末元初熊朋来所著《瑟谱》详细记述了当时瑟的典型构造:首尾各有一长条岳山,两侧有数目相应的弦孔,依次张弦。弦数虽依然是二十五弦,但正中一弦(第十三弦)为不弹奏的“哑弦”,相当于二十四弦,恰好覆盖两个八度音程的二十四个音位。 明清时期出现的“改良瑟”更具创新性,弦数在20至25弦间灵活调整。清宫旧藏的黑漆彩画云龙纹瑟堪称典范,其髹漆与织造工艺吸收波斯金箔贴饰技术,面板纹样中汉式云龙与佛教“卍”字吉祥符并存,木料中包含边疆优质木材;瑟体装饰的八瓣花纹、回纹等几何图案兼具蒙古族唐卡与汉族传统元素。

▲清代黑漆彩画云龙纹瑟,故宫博物院藏。 此瑟演奏时与琵琶、笙等乐器合奏,律制上兼容满汉音阶体系。黑漆象征“水德”的礼器功能更调和了满族尚白传统,瑟面场景纹饰直观呈现“满蒙联姻”的政治叙事。 这种技术、艺术与思想的全方位融合,既是清代“以文化之”治理智慧的物化体现,更是中华礼乐文明在多元互动中实现创造性转化的历史见证。如今,随着技术革新、艺术创造与数字科技的多维赋能,瑟这一古老的乐器在当代正焕发出新的生命力。 从远古伏羲劈瑟的传说,到马王堆汉墓出土的精美木瑟实物;从盛唐长安胡汉乐队的恢弘合奏,到清代紫禁城内多民族音乐的深情对话,直至今日“数字瑟”的现代演绎……瑟的形制演变本身就是一部生动的民族交融史。二十五弦始终在诉说一个永恒真理:中华文明从不是单一音调的独奏,而是多民族琴瑟和鸣的交响曲。 编辑(Edit) 删除(Delete) |

|

|

|

| 版权所有(C), 2002-2025, 卡城华人网中国版 www.calgarychina.ca |

| 版权所有(C), 2002-2025, 卡城华人网中国版 www.calgarychina.ca |